Le prime due puntate del

documentario Netflix The Echoes of Survivors: Inside Korea’s Tragedies sono

state struggenti, difficili da guardare e impossibili da dimenticare. Per chi

segue il blog: ho già scritto delle “Case dei fratelli”, ma dopo questo

documentario ho capito che non bastava. Voglio andare più a fondo e offrire, a

chi non ha tempo o possibilità di vederlo, un racconto che deve conoscere.

Da bambina ho sempre pensato che conoscere le atrocità del mondo serva a

formarci una morale, a capire dove fermarci e, soprattutto, chi non vogliamo

diventare. Se il tempo me lo permetterà, farò una serie su tutte le tragedie

raccontate nel documentario. Intanto, cominciamo.

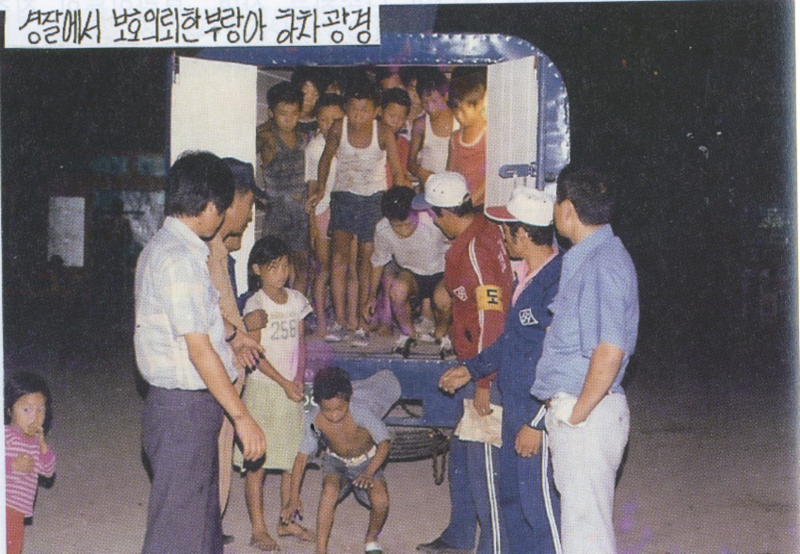

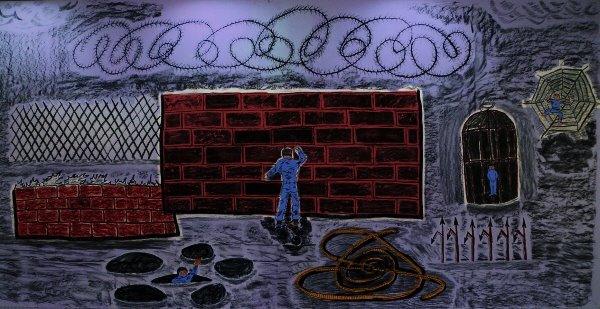

Ciò che avvenne al Brothers Welfare Center è considerato uno dei più gravi crimini contro i diritti umani nella Corea del Sud contemporanea. Fondato il 20 luglio 1960 come orfanotrofio (Gamman-dong Brothers Orphanage) e trasformato nel 1962 in rifugio per senzatetto sotto la guida di Park In-geun, il centro si trasferì nel 1975 a Jure-dong, a Busan, diventando di fatto un campo di internamento: recinzioni di filo spinato, cani da guardia, gestione militarizzata, sorveglianza costante. Il contesto politico è fondamentale: durante i regimi autoritari di Park Chung-hee e Chun Doo-hwan, il Ministero dell’Interno emanò l’Ordinanza n. 410 (1975), che autorizzava retate indiscriminate contro “vagabondi” e “indesiderabili” — anche minori — senza alcuna garanzia procedurale. La struttura prosperò grazie a corruzione e collusione tra funzionari locali, polizia e personale medico.

Nel corso degli anni, oltre 38.000

persone furono detenute al Brothers Welfare Center. Nel solo 1986 gli

internati censiti erano 3.975. Circa il 70% erano civili

comuni, inclusi bambini, sequestrati per strada – spesso in luoghi pubblici

come la stazione di Busan – o direttamente nelle loro abitazioni.

Subivano lavori forzati, turni fino a dieci ore al giorno anche per

i minori, pestaggi, malnutrizione, assenza di cure mediche e violenze

sessuali su donne, uomini e bambini. Le morti accertate furono 657,

secondo la Commissione per la Verità e la Riconciliazione (2022), ma il numero

reale potrebbe essere molto più alto. I corpi venivano sepolti

segretamente o venduti alle scuole di medicina per

dissezioni, a un prezzo di 3–5 milioni di won ciascuno. All’interno del centro

operava perfino una scuola che diffondeva un vero e proprio culto della

personalità verso il direttore Park In-geun, mentre nella

sezione psichiatrica si abusava di tranquillanti, creando dipendenze. In vista

dei Giochi Asiatici del 1986 e delle Olimpiadi del

1988, le retate si intensificarono per “ripulire” le città dai cosiddetti

“indesiderabili”.

Ma

l’orrore non fu opera di un solo uomo. Funzionari comunali, polizia e

medici parteciparono attivamente: eseguivano rapimenti,

falsificavano referti autoptici, redigevano ispezioni mai

svolte. Persino un assistente amministrativo del distretto Buk-gu “supervisionava”

il centro senza alcuna competenza. Le prime indagini vennero

sistematicamente ostacolate dalle autorità locali, tra cui il

sindaco di Busan Kim Joo-ho e il vice procuratore Song

Jong.

Ciò che accadeva all’interno della Brothers

Welfare Center venne alla luce nel 1986, quando Kim

Yong-won, procuratore capo della sede di Ulsan dell’Ufficio del Procuratore

Distrettuale di Busan, scoprì per caso le prime prove di abusi durante una

battuta di caccia. Dopo aver ottenuto un mandato di perquisizione e

sequestro, Kim documentò in modo meticoloso la corruzione e

le violazioni dei diritti umani commesse all’interno della

struttura. Il 17 gennaio 1987, cinque persone furono arrestate

presso la Stazione di Polizia Sud di Ulsan:

- Park In-geun, direttore del centro;

- Kim Don-yeong, responsabile degli affari generali;

- Joo Yeong-un, capo ufficio;

- Seong Tae-eun, caposquadra dell’unità agricola;

- Lim Chae-heum, vicecaposquadra della stessa unità.

Le accuse includevano appropriazione indebita, sequestro aggravato, violazione della legge sulla gestione della valuta estera, violazione della legge sui pascoli e violazione del codice edilizio. Nonostante la gravità dei crimini, non furono perseguiti per omicidio, percosse, occultamento o traffico di cadaveri. Durante la detenzione, Park In-geun godette di trattamenti di favore: gli furono concessi 32 permessi di uscita senza manette per motivi personali, grazie alla complicità del sergente Song, successivamente licenziato dopo le denunce della stampa.

La procura aveva inizialmente

richiesto 15 anni di carcere e una multa di 681,78 milioni di won per Park

In-geun, oltre a pene da 3 a 7 anni per i suoi complici. Tuttavia, nel

corso dei processi, le condanne furono progressivamente ridotte. La

mancata incriminazione per omicidio e altri crimini gravi,

unita alla progressiva riduzione delle pene, mostrò chiaramente la volontà

politica di minimizzare lo scandalo. L’allora presidente Chun

Doo-hwan arrivò persino a lodare Park con una frase destinata a

diventare simbolo dell’ipocrisia di Stato:

“Grazie

a persone come il direttore Park, non ci sono mendicanti per strada.”

Dopo

l’ondata di indignazione pubblica, il Ministero dell’Interno abolì

l’Ordinanza n. 410 il 16 febbraio 1987, trasferendo la

competenza in materia di senzatetto al Ministero della Salute e degli

Affari Sociali. Poche settimane dopo, con l’Ordinanza n. 523 del 6

aprile 1987, furono introdotte nuove regole per migliorare le procedure di

ammissione, la gestione delle strutture e l’orientamento

lavorativo. Il Comune di Busan sostituì il consiglio

direttivo del centro – incluso Park In-geun – con funzionari pubblici e

trasferì gli internati in altre strutture. Nel 1988, la fondazione

cambiò nome in Jaeyukwon, segnando apparentemente una nuova

fase. Ma la storia non finì lì.

Nel 1991, Park In-geun tornò a controllare tutto, fondando la Siloam House, un centro per disabili gravi. Da quel momento ampliò costantemente i suoi affari: nel 2001 vendette il terreno di Jurye-dong, trasferendo la Siloam House nel distretto di Gijang-gun; nel 2002 acquistò un centro sportivo a Jangrim-dong e, nel 2004, un complesso di sorgenti termali a Gwaebeop-dong. I media iniziarono a chiamare la sua famiglia “il conglomerato dell’assistenza sociale”, perché aveva accumulato immense ricchezze grazie ai sussidi statali: secondo il Sisa Journal (maggio 2014), il 99% dei fondi proveniva da denaro pubblico. Il terzo figlio, Park Cheon-gwang, gestiva la Siloam House, mentre altri membri amministravano attività collaterali, inclusa una istituzione religiosa non autorizzata all’interno del complesso. L’episodio portò solo a una blanda sanzione disciplinare da parte del Comune di Busan.

La rete di Park si estese anche nel

settore finanziario: depositò 2 miliardi di won derivanti

dalla vendita del terreno di Jurye-dong nella Busan Savings Bank,

intrecciando rapporti con il vicepresidente Kim Yang, e

contrasse prestiti illegali per 11,8 miliardi di won tra il

2005 e il 2009, scoperti durante una verifica statale. Nel 1995 acquistò

perfino Jobstown, un campo da golf in Australia gestito dalla

moglie, dalla figlia e dal genero — probabilmente un’operazione di riciclaggio,

secondo SBS – I Want to Know That (21 marzo 2015) e Hankyoreh.

Nel 2013, un’inchiesta del Human Rights Oreum rivelò

che le condizioni della Siloam House erano quasi

identiche a quelle del vecchio Brothers Welfare Center: i

residenti indossavano uniformi identiche e avevano capelli rasati allo stesso

modo; le persone con disabilità gravi mangiavano isolate, spesso legate

ai letti; i pasti erano poveri e causavano malnutrizione; gli

uffici erano sorvegliati da telecamere a circuito chiuso; al

terzo piano operava una chiesa non autorizzata, in violazione delle

norme pubbliche. Alcuni residenti, intervistati da News Tapa,

dissero semplicemente:

“Voglio

uscire e vivere fuori.”

Nel 2011, Park In-geun trasferì la guida della fondazione al figlio Park Cheon-gwang, che nel maggio 2014 fu condannato a tre anni di prigione per appropriazione indebita di sussidi pubblici. Poco dopo, lo stesso Park In-geun fu colpito da emorragia cerebrale e morì il 27 giugno 2016 in una casa di cura. Nonostante la morte di Park, la sua famiglia continuò a prosperare: la figlia minore e il genero aprirono un ospedale psichiatrico, mentre il secondo figlio, ex responsabile del Brothers Welfare Center, gestiva un bar e negava pubblicamente ogni abuso (JTBC – Spotlight di Lee Kyu-yeon, 7 febbraio 2019).

Il

direttore Park In-geun, fino alla fine della sua vita, negò

costantemente ogni responsabilità. In un’intervista del 2004 rilasciata

al Christian Newspaper e al Church Gospel Newspaper,

dichiarò di aver gestito la struttura “con coscienza e buone intenzioni”

e di essere stato vittima di “invidia e calunnie”. Sostenne di aver

semplicemente eseguito gli ordini dello Stato, in particolare

quelli previsti dall’Ordinanza n. 410 del Ministero dell’Interno, e

arrivò perfino a citare in giudizio il procuratore Kim Yong-won per

diffamazione, accusandolo di aver esagerato le condizioni di lavoro forzato. A

suo dire, avrebbe persino finanziato personalmente l’assistenza

agli internati. Ma le prove raccontavano un’altra verità: Park aveva sottratto

fondi pubblici e accumulato una fortuna composta da 33 terreni, condomìni,

iscrizioni a circoli di golf e riserve di valuta estera. Non

mostrò mai alcun rimorso. Anzi, esibiva con orgoglio le fotografie

della struttura del 1983, mostrando gli internati sfruttati come trofei dei

suoi “successi” alla Siloam House. Le sue dichiarazioni furono

unanimemente condannate come manipolatorie e negazioniste, perché

ignoravano la devastazione psicologica, la povertà e i disturbi mentali

permanenti di centinaia di sopravvissuti.

Molti

superstiti ebbero gravi difficoltà di reinserimento nella società. Alcuni

finirono nel crimine o soffrirono disturbi psichici e traumi permanenti. Le

famiglie, spesso divise per decenni, si ritrovarono solo molti anni dopo. Nel 2012,

il sopravvissuto Han Jong-seon, internato con la forza a 9

anni nel 1984, organizzò una protesta solitaria davanti

all’Assemblea Nazionale per chiedere giustizia. Nel suo

libro Il bambino che è sopravvissuto (scritto con Jeon

Gyu-chan e Park Rae-gun), Han racconta la sua esperienza e quella della sua

famiglia, anch’essa sequestrata e detenuta. Disse:

“È facile passare da essere umano

ad animale… ma tornare completamente da animale a essere umano è molto

difficile.”

La sua frase divenne simbolo del

trauma subito dalle vittime del Brothers Welfare Center.

Choi

Seung-woo, detenuto per quasi cinque anni a

partire dal 1982, condusse una sciopero della fame di 24 giorni nel

2019 e successivamente un sit-in ad alta quota presso

l’edificio dei membri dell’Assemblea Nazionale nel maggio 2020. Le

sue azioni, sostenute dal deputato Kim Moo-sung, contribuirono

all’approvazione, il 20 maggio 2020, dell’emendamento alla Legge

quadro per la soluzione delle questioni storiche e per la verità e la

riconciliazione, che rese possibile riaprire ufficialmente le

indagini sull’incidente.

Il 20 novembre 2018, il procuratore generale Moon

Moo-il presentò un ricorso straordinario alla Corte Suprema per

riconoscere gli errori giuridici nelle assoluzioni di Park

In-geun per il reato di sequestro aggravato. Sebbene il

principio del ne bis in idem – il divieto di essere giudicati

due volte per lo stesso fatto – impedisse di condannarlo nuovamente, il ricorso

aveva un valore simbolico: mirava a riconoscere pubblicamente i

crimini e la responsabilità dello Stato per la violazione

della “dignità umana” delle vittime.

L’11 marzo 2021, la Corte Suprema respinse il ricorso,

confermando il verdetto di non colpevolezza con la motivazione che Park aveva

agito “in conformità alle istruzioni del Ministero dell’Interno”.

Tuttavia, nella stessa sentenza, la Corte riconobbe la corresponsabilità dello Stato, aprendo la strada a azioni civili di risarcimento nei confronti del governo o dei familiari di Park, qualora fosse approvata una legge speciale di sostegno alle vittime del Brothers Welfare Center.

Un passo decisivo arrivò nel 2024, quando il Tribunale

Distrettuale Centrale di Seoul ordinò allo Stato di pagare

14,58 miliardi di won a 26 ex detenuti, circa il 70%

dei 20,3 miliardi richiesti, calcolando 80 milioni di won per ogni

anno di detenzione. Fu la prima sentenza a riconoscere

la responsabilità statale diretta per le atrocità commesse nel

centro. Il Ministero della Giustizia fece appello, e al 16

luglio 2025 il caso risultava ancora in revisione presso l’Alta Corte

di Seoul. Nello stesso anno, una seconda sentenza condannò

nuovamente lo Stato: il tribunale ordinò di pagare 4,5 miliardi di won (circa 3,37

milioni di dollari) a 16 ex detenuti, con lo stesso criterio

di 80 milioni di won per anno di detenzione, più un indennizzo

aggiuntivo per i danni psicologici. Questa decisione fu confermata sia

dall’Alta Corte di Seoul sia dalla Corte Suprema nel marzo

2025, diventando definitiva.

Sempre

nel 2025, anche il tribunale di Busan stabilì che lo Stato

e le autorità locali dovevano risarcire le vittime,

riconoscendo che proprio politiche come l’Ordinanza n. 410 del

Ministero dell’Interno avevano reso possibili gli abusi.

Fino ad allora, nessuna corte aveva

mai riconosciuto la responsabilità diretta del governo in casi

di abusi contro emarginati o persone con disabilità. Le sentenze di Seoul e Busan,

insieme alla relazione del 2022 della Commissione per

la Verità e la Riconciliazione, hanno ufficialmente stabilito che:

- Il Brothers Welfare Center non

fu un rifugio per senzatetto, ma un campo di internamento forzato in

cui furono detenute circa 38.000 persone, molte delle quali

erano cittadini comuni, inclusi minori.

- Autorità locali, polizia e governo centrale cooperarono attivamente nella cattura e detenzione illegale di

questi cittadini.

- Almeno 657 persone morirono, ma

il numero reale potrebbe essere molto più alto, a causa di corpi

dispersi e sepolture anonime.

- Le violazioni sistematiche dei

diritti umani – pestaggi, violenze sessuali, lavori forzati,

torture psicologiche e persino vendita di cadaveri –

furono tollerate e coperte dallo Stato.

- La motivazione ideologica di tali politiche

fu la cosiddetta “purificazione sociale”, volta a eliminare

dalla vista pubblica poveri, disabili, mendicanti e persone considerate

“indesiderabili” in vista di eventi internazionali come le Olimpiadi.

Oggi,

il Brothers Welfare Center è considerato uno dei più gravi crimini

contro l’umanità nella Corea del Sud contemporanea.

Non solo per l’entità degli abusi, ma per la complicità istituzionale e

la lentezza della giustizia, che per decenni negarono verità e

riparazione alle vittime.

Molti sopravvissuti, come Han Jong-seon e Choi

Seung-woo, hanno dedicato la vita alla ricerca di giustizia,

diventando simboli nazionali di resistenza e memoria.

Il loro coraggio ha spinto l’opinione pubblica e le istituzioni a rivedere il

passato, riconoscendo la violenza di Stato esercitata in nome del

“benessere sociale”.

L’eredità del Brothers Welfare Center continua a influenzare la Corea del Sud

anche nel XXI secolo: le organizzazioni civili e i gruppi

per i diritti umani chiedono da anni l’approvazione di una Legge

speciale di sostegno alle vittime, che preveda:

- il riconoscimento ufficiale dello status di

vittima;

- indennizzi completi;

- la creazione di un memoriale

nazionale a Busan;

- la declassificazione dei documenti

governativi ancora secretati.

Alcuni

progetti commemorativi sono già in corso, tra cui una mostra permanente

al Museo dei Diritti Umani di Seoul, che espone documenti, fotografie e

testimonianze dirette dei sopravvissuti.

Nonostante

i riconoscimenti giudiziari e le indagini ufficiali, la giustizia resta

parziale. Molti sopravvissuti vivono ancora in povertà,

con disabilità permanenti o disturbi psichici causati

dagli anni di detenzione e tortura. Le famiglie delle vittime chiedono non

solo risarcimenti, ma anche scuse ufficiali del governo e

un vero riconoscimento pubblico del ruolo dello Stato.

La Corte

Suprema, pur respingendo nel 2021 il ricorso straordinario, ha fissato un

principio destinato a restare nella storia:

“Lo

Stato ha la responsabilità di proteggere la dignità umana, e ha fallito nel

farlo.”

Questa

frase è diventata la base morale e giuridica per ulteriori

azioni collettive e per la proposta di una legge speciale di

riparazione, ancora in discussione nel 2025.

Oggi, la vicenda è oggetto di ricerche universitarie, documentari e opere teatrali, che mantengono viva la memoria e sensibilizzano le nuove generazioni. Molti studiosi lo paragonano ai campi di lavoro forzato sovietici (Gulag) o ai campi di prigionia nordcoreani, per il livello di controllo, brutalità e disumanizzazione raggiunti. Altri vi leggono una forma estrema di biopolitica, in cui lo Stato decide chi merita di essere “riabilitato” e chi invece può essere escluso o annientato in nome dell’ordine sociale.

Il

Brothers Welfare Center non fu semplicemente una struttura abusiva, ma un

intero sistema di controllo sociale legalizzato, nato dall’illusione di

proteggere la società “purificandola” dai suoi margini.

Dietro la retorica della “riabilitazione dei senzatetto” si nascondevano interessi economici, ossessioni per il decoro urbano e una cultura istituzionale del silenzio. Le testimonianze dei sopravvissuti ricordano che la dignità umana non può essere concessa o revocata dallo Stato. Oggi, il Brothers Welfare Center è ricordato come un simbolo di memoria civile, che obbliga la Corea del Sud – e il mondo intero – a confrontarsi con il dovere di garantire che nessuna politica pubblica giustifichi mai più la sofferenza di innocenti. Le voci di Han Jong-seon e Choi Seung-woo restano il promemoria che la giustizia non è completa finché la verità non viene raccontata fino in fondo, e che ogni politica pubblica deve essere fondata sulla dignità, non sull’esclusione.

0 | +:

Posta un commento